冬の恒例行事かのように、また風邪を引いてしまった。

今月半ば、岡山と滋賀の旅から戻ってすぐに。

昨年はなんとか持ちこたえていたけれど、日本に帰国してからの4年間、思えばほとんど毎年のように風邪を引いている。

あれこれ計画していたことを、一度全部まっしろにする。

抵抗しても仕方がないので、ただ身体に任せることにする。

ーーー

11月から12月にかけて、わたしは九州を旅していた。

今回はひとつの拠点で働くのではなく、各地にいる仲間や家族、気になっていた場所を訪ねることが目的で、

あとは直感と流れに任せて動くことにした。

なるべく身軽でいたいので、必要最低限の荷物をバックパックに詰め込み、

バスや電車、ときどきフェリーを使って移動する。

車があれば便利だけれど、そのスピードでは見つけられないこともある。

必要なときはレンタカーを使えばいいし、今の自分にはこのスタイルが合っていると思う。

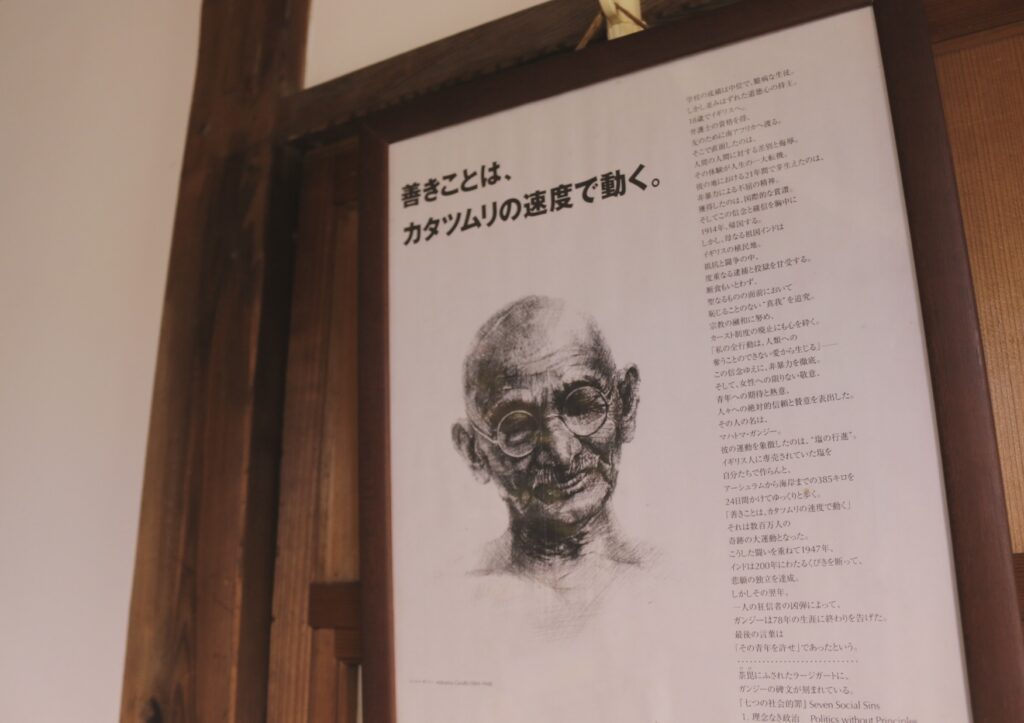

3年ほど前、鎌倉の古民家でスパイスの販売をしているアナンさんに出会い、たくさんのことを教わった。

彼はインド出身の環境活動家でもあり、会いに行くといつでも歓迎してくれ、

縁側のソファに座って、お茶を飲みながらいろいろな話をしてくれた。

ひとと自然とのつながり、インドの文化、モノの循環、地方に仕事をつくることの大切さ、

ガンジーの平和運動に参加していたご両親のこと、愛する奥さんや息子さんのこと、

それから、福祉についての話も。

アナンさんは自分のことを「障がい者」と言っていた。

日本にいたら不自由なことばかり。外国人である自分は障がい者なのだ、と。

話を聞きながら、わたしは海外で暮らしていた頃の記憶を振り返った。

慣れ親しんだ場所から離れると、たちまち自分が何もできないちっぽけな存在に感じる。

知らない場所で暮らし、「外国人」として扱われる経験は、わたしにとってとても大きな出来事だった。

4月の終わり、神戸の雑貨屋にいるときに、「アナンさんが亡くなった」と知らされた。

大きな岩が崩れ落ちてきたような衝撃。

あまりにも突然で信じられなかった。

すぐに訪ねることができず、鎌倉を訪問できたのは7月だった。

アナン邸に電話をすると、「アナンはまだ2階にいますから、ぜひ会いにきてください」と応えてくれた。

最後に会ったのは、昨年の秋。

いつもの縁側に、アナンさん、美容師の女性、わたしの3人で座っていた。

アナンさんがおもむろに「やっちゃん歌ってよ」と言い、

わたしは「何を歌えばいいかわからない」と笑ってごまかした。

そのことを思い出しながら、誰もいない古民家の2階へと上がる。

小さな和室に置かれた遺影に向き合って座った。お線香を上げ、手を合わせる。

目の前には朱色の花が飾られている。

いつも縁側で話をしていたときのように、穏やかであたたかい空気が流れていた。

持ってきたウクレレを取り出して、静かに歌いはじめると、

どこからか黄みどり色のクモがとことこ、花のつぼみのてっぺんまでよじ登ってきた。

ひょいと右手を上げるしぐさを見せたので、

なんだかアナンさんが近くにいて、喜んでくれているように感じた。

1階に降りると、オンラインで料理教室をしていた息子のバラッツさんが、スパイスカレーを出してくれた。

バナナチップスを買おうとすると、お店の人は「賞味期限が切れそうだから」と言って、たくさんお土産に持たせてくれた。

そのやりとり全てに、アナンさんが重なって見えた。

古民家をあとにして、おさんぽコースだったコーヒースタンド、idobataに立ち寄り、バナナチップスをお裾分けした。

それから麻心というカフェや、アナンさんがおすすめしてくれていた戸塚の善了寺も訪問した。

今でもときどき思い出す。

足の悪いアナンさんは、杖をつきながら駅に向かってゆっくりと歩く。

ときどき立ち止まっては深呼吸をする。薄茶色の瞳は、ガラス玉のように光っている。

いつの間にか、アナンさんから教わったことが、わたしの行動や考え方の一部になっていることに気がついた。

北九州の友人が運営する福祉事業所へ向かう途中、まわりからの視線を感じた。

バックパックを背負って歩いていると、住宅街や街中では好奇の目に晒されることもある。

そんなに珍しいものでもないんだけどなあ、と少し居心地の悪さを感じながら、ひたすら目的地に向かって歩く。

長崎行きのフェリーを利用するため、熊本市内から港行きのバスに乗り込むと

海外からの旅行客も何人か混じっていた。

通路を挟んでわたしの隣に座っているのは、お行儀の良さそうなドイツ人の男性。

バスを降りるとき、運賃の支払いに手こずっている様子だったので、

機械でお札を両替できるのだと伝えると、「日本で何度もバスを利用したけど、初めて知ったよ」と、ほっとした顔で笑った。

それから、「君はぜったい日本人じゃないと思った。バックパックを背負って旅してる人なんていないから」とも言われた。

インドでは、32時間の列車移動を耐えたことがある。

座席は最下層クラスで、窓は壊れていたので閉めることができなかった。

昼夜の気温差が激しい時期で、昼間は灼熱の太陽が照りつけ、汗でべたつく肌に土埃が張りつく。

夜は一気に気温が下がり、大判のストールを身体に巻き付けても凍えそうな寒さだった。

その道中で風邪を引き、インド東部のプリーやコルカタに滞在している間、ボランティアも観光も、ほとんど何もできなかった。

それに比べれば、日本の快適な電車で3~4時間の移動はなんてことない。

と、思っていたけれど。

行きたい場所をどんどん追加していく衝動と、

バックパックの腰ベルトをしないままダラダラ歩いてしまう横着さと、

「まだまだ丈夫で体力もある」という過信のせいで、身体にずいぶん負担をかけてしまった。

熊本市内の宿で休息日をつくり、念入りにストレッチをしたり

別府にある貸間で温泉に浸かってみたりしたけれど、

移動つづきの九州旅で、かなり疲れを溜め込んでいたのかもしれない。

風邪で寝込んでいる間、喉だけでなく、背中や腰、全身の痛みを感じていた。

この1年の旅暮らしで、結局わたしは何を形にできたのだろう?と考える。

本当にやりたかったことはできたのか。

わたしがやっていることに意味はあるのか。

ぐるぐる考えはじめると、どんどん胸が苦しくなってくる。

自分が何を残せたのかはわからない。

めまぐるしく動いていたつもりが、本当は何もしていなかったんじゃないかとも思う。

わたしはただ「やってみたい」という気持ちに従っただけで、そこには意味も義務もない。

振り返ると、何ひとつ自分が思っていた通りにはならなかった。

むしろ、思っていた以上のことばかりだった。

直感に任せて動くと、何が起こるのか予想ができない。

それはとても怖いけれど、自分の内側を信じて、まずは一歩だけ踏み出してみる。

今まで選んでこなかった道を選んでみる。

すると、実際には思っていたほど怖い場所じゃないことがわかる。

たまに転んでケガをすることもあるけれど、前よりもすぐに立ち上がれるようになってくる。

そんなことを繰り返しながら、今年は想像以上にうれしい出会いをたくさんもらった。

形としての成果はなくても、わたしが見える世界は大きく変わった。

だから、自分の目で見た世界を、ただ目の前にいるひとに伝えられたらいいと思う。

「こんな世界もあるんだよ」と。「こんなひとたちもいるんだよ」と。

奥行きのある世界は、ひとの数だけ見え方がちがう。

ひとつの出会いを通して、立ち止まり、話し合い、相手を認めて、

これからもゆっくりと世界を捉える視点を増やしていけたらと、この旅暮らしを通して思う。